Avviso ai lettori

Cari amici e nemici, cari lettori occasionali, cari studiosi e curiosi, cari folli, saggi, martiri e santi, un saluto a tutti.

In questo blog, per il momento ho scritto 1.584 articoli, per un totale di 1.437.596 parole (senza considerare i PDF, le immagini, i video e altri allegati). Questo conteggio è aggiornato al 13 marzo 2026. L'ultima stampa scaricabile del blog in PDF, fatta il 3 marzo 2026, conta 5913 pagine A4.

Vorrei chiedervi una cortesia. Per favore, non cercate una coerenza o un filo conduttore comune in questo oceano di parole, di immagini e di video. Sarebbe una fatica sprecata. E' più interessante notarne le contraddizioni e meditare se dietro l'inganno dei ragionamenti e dei sentimenti c'è qualcosa di reale. E', in fondo, un'attitudine che richiama Pasolini e la sua esperienza della contrapposizione (cfr. L’illuminante attualità di Pasolini, 2 novembre 2025, di Giulio Ripa).

Per favore, anche se vi pare di conoscermi, evitate la presunzione di provare a decifrare quello che penso o che credo. Scrivo perché la mia natura mi chiede di farlo, ma non cerco di cambiare le idee o i comportamenti di nessuno: universalizzare le proprie idee e farne propaganda o retorica "per cambiare gli altri" è una forma sottile di violenza. Solo i fessi "hanno ragione". Le idee sono illusioni mutevoli e cangianti che svaniscono nella vacuità e nella contradditorietà di questa allucinazione chiamata mondo, in cui ciò che è giusto è anche sbagliato, il falso è anche vero.

Per favore, non cercate di convincermi di qualcosa, perché non sono d'accordo nemmeno con i miei pensieri. Ciò che qui leggerete è, non è, è e non è, né è né non è.

Grazie per la vostra presenza e pazienza,

pace e bene a tutti,

qui sotto trovate i miei ultimi articoli.

[E-book] Non-violenza senza eccezioni: una via buddista per la pace

In questo e-book ho raccolto una selezione di testi buddisti (sutra), accompagnati da una prefazione in cui affronto la non-violenza nel punto in cui smette di essere un ideale comodo e diventa una domanda concreta davanti alla minaccia, all’aggressione, alla paura, alla tentazione della legittima difesa.

La prospettiva che propongo non identifica la non-violenza con la passività. Al contrario, invita a guardare al cuore dell’azione, cioè all’intenzione, alla qualità mentale che la guida, al modo in cui si forma la nostra risposta prima ancora del gesto. In questa luce, la non-violenza non è una rinuncia inerme, ma un lavoro interiore rigoroso, capace di trasformare il rapporto con il conflitto fino a ridurre, nel tempo, la plausibilità stessa della violenza.

I brani che ho scelto appartengono al Canone Pali e, in particolare, al Majjhima Nikāya, e li ho presentati come un percorso in quattro tappe. Ogni testo illumina un aspetto diverso e complementare, mostrando come non alimentare l’odio, come riconoscere la possibilità della trasformazione, come non irrigidire i rapporti, come parlare e agire senza convertire divergenze e attriti in ostilità.

La prefazione, inoltre, non offre solo un inquadramento dei testi. Ho cercato di proporre una direzione di lettura più ampia, che tocchi il tema della felicità, della disciplina della mente e dell’orizzonte con cui valutiamo le nostre azioni. Per questo può accompagnare la lettura dei sutra non soltanto all’inizio, ma anche lungo il cammino, come una chiave da riprendere più volte.

Per noi lettori italiani, l’accesso ai sutra non è sempre immediato. Pesano la distanza linguistica e culturale, il lessico tecnico spesso legato al pali, una forma espositiva talvolta formulare e ripetitiva, legata alla trasmissione orale, e riferimenti che non sempre risultano trasparenti a una prima lettura. È del tutto normale, quindi, che alcuni passaggi inizialmente restino in ombra. Spesso ciò che non si comprende subito si chiarisce nelle riletture successive.

Proprio nella consapevolezza di queste difficoltà linguistiche e stilistiche, ho scritto la prefazione con l’intenzione di offrire un orientamento alla mente con cui entrare nei testi. Anche la prefazione stessa, però, è densa e richiede tempo, perciò il mio suggerimento è di rileggerla più volte, in momenti diversi, lasciando che il suo significato maturi insieme alla lettura dei sutra.

Se cerchi una lettura sulla non-violenza fondata sugli insegnamenti del Budda, e allo stesso tempo capace di interrogare in profondità il nostro modo di reagire al conflitto, queste pagine sono per te.

DISPONIBILE COME LIBRO CARTACEO SU AMAZON.IT E COME E-BOOK SU GOOGLE PLAY E AMAZON KINDLE

inoltre, hai queste opzioni gratuite:

DOWNLOAD PDF:

Non-violenza senza eccezioni - Una via buddista per la pace - 28 febbraio 2026.pdf

DOWNLOAD EPUB:

Non-violenza senza eccezioni - Una via buddista per la pace - 28 febbraio 2026.epub

Densi d'amore

Ricordare è soffrire

perdite amare

che il destino ci impone

per la nostra missione.

Una sola foto,

o un messaggio,

e palpita il cuore

d'un'antica emozione.

Eppure è tutto qui,

nessun altro fardello

di vita in vita;

il resto è già svanito,

come in un sogno

spento al tramonto.

(24 febbraio 2026, galgani.it)

Contro l’IA che fiacca e spegne le masse: quattro contromisure per pensare

Quanto segue è una mia traduzione dal giapponese all'italiano di un articolo (e delle relative immagini) scritto da Masaya Mori, dirigente e divulgatore giapponese che si occupa di strategia e applicazioni dell’IA. Nei suoi articoli insiste spesso sul rischio che l’uso “troppo comodo” di modelli generativi spinga a delegare il pensiero e ad abbassare lo sforzo cognitivo.

Articolo originale: https://note.com/masayamori/n/n9039b1b6e19f

Nell’era del «pensiero superficiale indotto dall’IA»: pensare, punto di vista e creatività

Questo articolo parte dall’idea di non smettere di «pensare» davanti al fenomeno per cui l’uso dell’IA tende ad abbassare lo sforzo cognitivo umano [che l’autore chiama «AI shallow thinking», cioè pensiero superficiale indotto dall’IA, n.d.t.]. Da lì, passa a discutere il punto di vista che dovremmo coltivare e, infine, la creatività che dovremmo far crescere.

Il «pensiero superficiale indotto dall’IA»

L’anno scorso ha fatto discutere un articolo di ricerca congiunto tra Microsoft e Gartner sul fatto che, usando l’IA, lo sforzo cognitivo dal lato umano diminuisca (articolo scientifico). Secondo il rapporto, anche nel lavoro intellettuale e nelle attività intellettuali, man mano che si utilizza l’IA lo sforzo cognitivo tende a ridursi: vedendo risposte complete e in linea di massima corrette prodotte dall’IA, si finisce per avere l’impressione di aver già analizzato a sufficienza, e perciò si usa quel risultato così com’è. In effetti, di recente capita sempre più spesso di vedere materiali e rapporti presentati con la formula “l’ho chiesto all’IA”. Anche dal MIT Media Lab, attraverso uno studio che analizza le onde cerebrali, è stato riportato in modo analogo che “se ci si affida all’IA l’attività cerebrale ristagna e ciò porta a un calo di concentrazione e motivazione” (articolo scientifico). Anche Anthropic, analizzando 1,5 milioni di conversazioni tra IA e utenti in suo possesso, ha riportato lo stato di fatto della demotivazione delle persone dovuta all’uso dell’IA (rapporto). Poiché concentrazione e motivazione diminuiscono, si finisce per limitarsi a usare semplicemente il risultato prodotto dall’IA.

In teoria, invece di fermarsi alla risposta dell’IA, si dovrebbe aggiungere e rifinire il tutto con un punto di vista fondato sull’esperienza unica della persona, oppure svolgere indagini di tracciamento su casi specifici per approfondire, o ancora — nel caso di un’azienda — fare ulteriori considerazioni usando i dati proprietari, così da realizzare analisi e piani con maggiore valore aggiunto. Eppure, nella pratica, accade che il risultato dell’IA venga presentato tale e quale, senza alcun vaglio o correzione, e che si diffonda nel mondo così com’è. Questo è un fenomeno per cui, usando l’IA, la persona non sente (o non riesce a soddisfare) la necessità di fare ulteriori sforzi e smette di pensare: un fenomeno che potremmo chiamare appunto “pensiero superficiale indotto dall’IA”.

Si può avvertire una sfumatura simile a quella del fenomeno proposto dallo psicologo sociale statunitense Irving Janis, la “superficialità di gruppo”, cioè il fatto che, quando si discute e si pensa in gruppo, le persone tendono a riflettere meno in profondità rispetto a quando pensano da sole. Tuttavia, il pensiero superficiale indotto dall’IA è generato da un meccanismo diverso dal pensiero di gruppo; e, considerando che in futuro usare l’IA anche quando si pensa da soli diventerà normale, e quindi potrebbe verificarsi in modo cronico, si può forse dire che le sue radici sono più profonde e la sua influenza maggiore. Man mano che l’uso dell’IA si diffonde, si teme che questo “pensiero superficiale indotto dall’IA” possa portare persino a una diminuzione della capacità cognitiva su scala sociale; e, a seconda delle professioni e degli ambiti operativi che richiedono elevata specializzazione e sicurezza, oppure delle organizzazioni e dei livelli gerarchici che prendono decisioni su larga scala, il calo di produttività e qualità che ne deriva potrebbe raggiungere livelli fatali. Per questo ritengo che, prima di tutto, sia importante capire come prevenirlo anche a livello individuale: come evitare di cadere in uno stato di blocco del pensiero e come riuscire a far avanzare ulteriormente le proprie idee.

Quattro contromisure per continuare a pensare

Le misure a livello individuale per “pensare” si possono riassumere principalmente in quattro interventi.

Primo: “far produrre più alternative all’IA e strutturare il processo in modo che sia l’essere umano a scegliere”. Per esempio, si sollecita con richieste aggiuntive come “mi dia anche altre proposte” o “mi dia un’alternativa diversa”, creando una situazione comparabile. Se c’è una sola proposta, è più difficile accorgersi delle premesse e delle lacune, e la soglia di accettazione tende ad abbassarsi; per questo è importante inserire deliberatamente la fase di scelta. Senza dimenticare che la guida del giudizio finale spetta all’essere umano, si preserva l’autonomia del pensiero.

Secondo: “assumersi consapevolmente, dal proprio lato, il lavoro necessario a dare valore aggiunto al risultato”. Si verificano le fonti primarie e i dati; se necessario, si ricostruiscono le basi dei numeri e delle citazioni. Poi si aggiunge un punto di vista fondato sulla propria esperienza, oppure dati esclusivi dell’azienda, oppure ulteriori indagini su casi specifici, conducendo un’analisi o una verifica di livello più profondo. Inoltre, aggiungendo letteratura correlata e fonti di riferimento, e affiancando anche alternative, si rende più facile il giudizio di chi legge. In più, scrivendo anche quali punti sono falsificabili e in quali condizioni la conclusione potrebbe cambiare, diventa chiaro come trattare l’argomentazione.

Terzo: “caricare l’IA di lavoro per tirare fuori il proprio stimolo cognitivo”. In concreto, anche sullo stesso tema si alza il livello delle domande rivolte all’IA, si reimposta la questione come una domanda più difficile, la si fa “pensare” di più per ottenere una risposta, e si osserva la differenza. Inoltre, si chiede all’IA “perché è uscito proprio questo risultato” e, rispetto alla spiegazione ricevuta, si continua a sovrapporre ripetutamente il “perché”, rendendo visibili le premesse e i collegamenti logici. Un botta e risposta di questo tipo, in un certo senso critico, aiuta a passare dallo stato in cui si “riceve soltanto” la risposta dell’IA a uno stato in cui il proprio pensiero torna a muoversi di più.

Quarto: “combinare più IA e verificare da più angolazioni”. Si fa analizzare o verificare il risultato di una IA da un’altra IA con un punto di vista diverso. Oppure si fa dibattere un’IA che ha prodotto il risultato con un’altra IA, e l’essere umano fa da arbitro valutando la solidità dei punti in discussione e il modo in cui vengono impostate le premesse. Quando si affiancano letture contrapposte, diventa più facile vedere dove sia il nodo della disputa e dove stia la debolezza; come risultato si coltiva un punto di vista più sfaccettato e si approfondisce anche la propria comprensione.

“pensiero superficiale indotto dall’IA” e contromisure per “pensare”

Inoltre, contromisure di questo tipo dovrebbero essere implementate non solo a livello individuale, ma anche a livello organizzativo e di sistema. Tuttavia, sul piano operativo è vero anche che applicare in modo uniforme le stesse contromisure a tutti i temi e a tutti i compiti che usano l’IA non è sempre ragionevole, dal punto di vista di efficienza temporale e costi. Perciò, da una prospettiva di approccio basato sul rischio, è realistico dare priorità alle aree in cui l’impatto degli errori tende a essere grande e, combinando più contromisure, costruire meccanismi e sistemi e metterli in esercizio.

Digressione ①: la tecnica di Naoki Matayoshi

Qui faccio una deviazione, ma collegata alla terza misura, “caricare l’IA di lavoro per richiamare il proprio stimolo cognitivo”.

L’anno scorso, al “Consumer Interface Market Forum 2025” organizzato da Hakuhodo, è intervenuto Naoki Matayoshi del duo Peace.

Matayoshi usa l’IA quotidianamente “circa tre ore al giorno” e dice: “più che chiedere qualcosa all’IA, mi faccio dare dei problemi e penso io. Cerco, dialogando, come uscire oltre la mia conoscenza e la mia esperienza.” È proprio un esempio pratico delle contromisure per “pensare” sopra esposte; ma personalmente sono rimasto colpito dall’uso presentato all’inizio della sessione. In concreto, è il seguente:

- Prima, farsi scrivere dall’IA un romanzo che tutti possano capire.

- Poi, far riscrivere quel romanzo in modo che lo capisca il 50% delle persone.

- Poi, farlo riscrivere in modo che lo capisca solo il 10% delle persone.

- Poi, in modo che lo capisca solo l’1%.

- Poi, solo lo 0,1%.

- Poi, solo lo 0,01%…

- A quel punto l’IA rifiuta urlando: “oltre questo punto, diventerebbe una sequenza di parole senza senso, quindi non posso più scriverlo.” Quando si arriva a quel livello, il mio cervello si è scaldato parecchio, e da lì comincio a scrivere il romanzo da solo.

Questo modo d’uso non consiste nel prendere e usare il risultato dell’IA così com’è, ma in un’interazione che in un certo senso “spreme” l’IA. Attraverso un’interazione del genere, si spinge l’IA dentro il brivido del “fin dove si può alzare la soglia dell’espressione” e del “fin dove ci si può avvicinare al limite dell’intelligenza”, e al contempo si avvia anche il proprio pensiero. Imporre gradualmente vincoli difficili per l’IA rende visibili i limiti e i punti di rottura del risultato, e l’essere umano può usare quella differenza come indizio per costruire i propri criteri di giudizio e di espressione. In definitiva, invece di allargare il dominio che l’IA sostituisce, la si posiziona come riscaldamento prima di iniziare a creare: un ottimo esempio — non di pensiero superficiale indotto dall’IA — ma di un uso che tira fuori lo stimolo cognitivo.

Verso le contromisure di fondo

Fin qui ho parlato delle contromisure per continuare a pensare, ma si può anche dire che esistono interventi «a monte», prima ancora che il pensiero superficiale indotto dall’IA si manifesti. Per esempio, se quando si formula una domanda per l’IA si costruisce già un proprio punto di vista, si può ottenere fin dall’inizio un risultato più originale e, senza innescare il problema, arrivare a esiti davvero distintivi. In altre parole, è cruciale costruire dentro di sé una sorta di «edificio del punto di vista». Da qui in poi discuterò del punto di vista come punto di partenza del pensare e della creatività.

Costruire il punto di vista

Perché rifletto sul “punto di vista”? Perché riguarda il fatto che la nostra stessa “cognizione” è, in origine, una capacità limitata e ha dei limiti. Il mondo che vediamo di solito è composto da frammenti filtrati dai nostri bias cognitivi e dalle nostre euristiche basate sull’esperienza. Detto altrimenti, siamo semplicemente rinchiusi, senza accorgercene, in una scatola per cui vediamo solo ciò che è visibile. Eppure il mondo è in realtà molto più ampio e, in forme molto più diverse, esiste con un potenziale incalcolabile. In un certo senso, possedere la curiosità radicale — il senso della meraviglia — per cui “il mondo è misterioso e l’essere umano è misterioso” approfondisce la comprensione delle possibilità del “punto di vista”.

Anche in situazioni di chiusura e stallo, cambiando il modo in cui si assume un punto di vista si può trovare una via di uscita. Anche i problemi di matematica che ci hanno fatto penare sin da bambini, se li si porta all’estremo, spesso sono un problema di “punto di vista”. Nel momento in cui si capisce come guardare quel problema, il modo di risolverlo emerge di colpo, e ci si trova in uno stato in cui è quasi come se fosse già risolto.

Nel business si dice spesso “mettiti dal punto di vista del cliente”. Un servizio progettato solo con la logica del fornitore non viene necessariamente scelto. La chiave è se conduce davvero alla soluzione di problemi e difficoltà del cliente, e se è coerente con il contesto reale delle azioni e delle decisioni del cliente. Cambiare punto di vista significa anche entrare, anche solo per un momento, nella percezione del tempo dell’altro, nei suoi vincoli e nei suoi assi di valutazione, e reinterpretare il significato delle cose in quel luogo.

Andando avanti e indietro tra punti di vista diversi, ci si stacca poco a poco dalla propria cornice e si amplia il modo in cui il mondo appare. E quel movimento di andata e ritorno dovrebbe collegarsi alla creazione di nuovo valore più connesso alla società.

Digressione ②: un problema sul punto di vista

Di nuovo una deviazione, ma prima ho detto che “anche i problemi di matematica che ci hanno tormentato sin da piccoli, se li si porta all’estremo, non di rado sono un problema di punto di vista”.

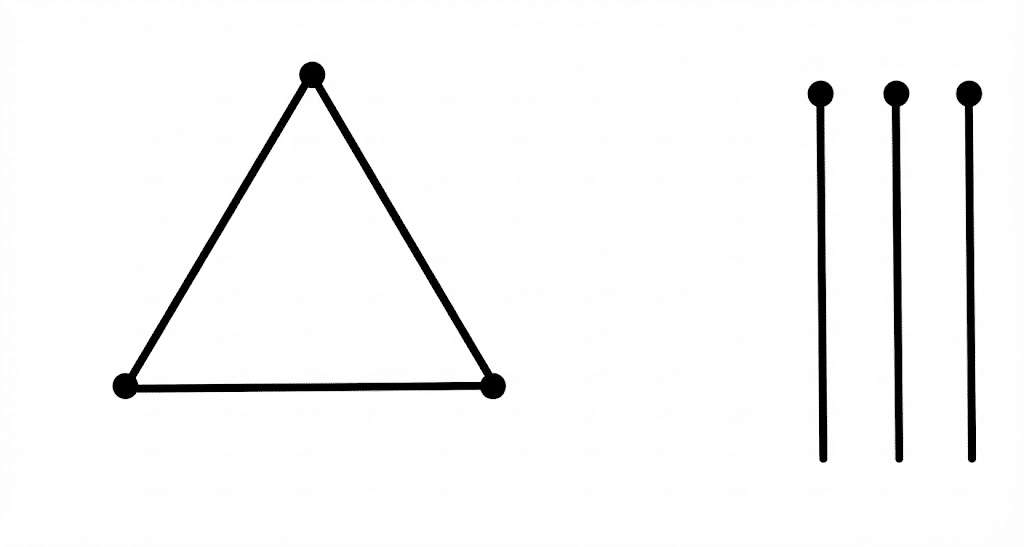

Come esempio concreto, pensiamo a questo problema: avete 6 fiammiferi. Con questi 6 fiammiferi dovete creare 4 triangoli.

Per prima cosa, con 3 fiammiferi formate un triangolo. Ora, con i 3 fiammiferi rimasti, come fate a formare altri 3 triangoli? Anche provando a disporli in vari modi non si riesce bene. Come si fa?

Il problema non ha una sola soluzione, quindi la spiegazione che segue è solo uno dei possibili metodi; ma qui entra in gioco il “punto di vista”.

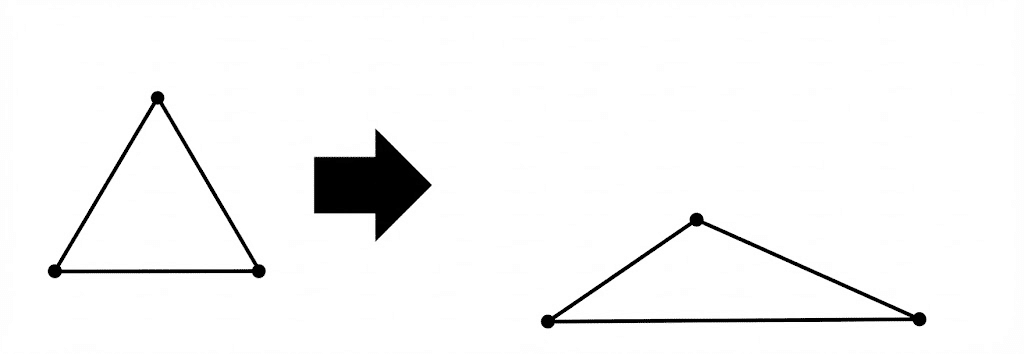

Implicitamente, qui abbiamo messo i fiammiferi su un piano e abbiamo costruito triangoli in due dimensioni; ma ora proviamo a pensarlo in modo tridimensionale, cioè aggiungiamo un punto di vista dall’alto. In concreto, “appoggiamo piatto” il triangolo già formato.

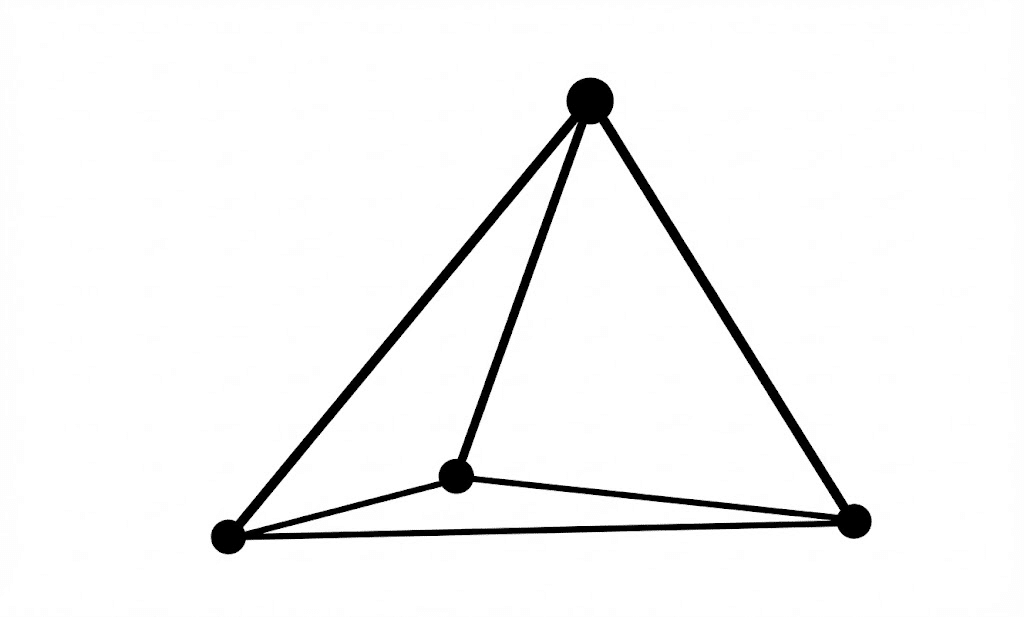

E poi, usando quel triangolo appiattito come base, con gli altri 3 fiammiferi costruiamo una piramide triangolare (tetraedro).

Così, usando tutti e 6 i fiammiferi, abbiamo costruito un tetraedro. Il tetraedro ha 4 facce triangolari: quindi, con 6 fiammiferi abbiamo creato 4 triangoli.

Avere un punto di vista significa allontanarsi dalle assunzioni implicite che si avevano, cioè liberarsi dal proprio bias cognitivo. È un indizio importante il fatto che, semplicemente guardando da un punto di vista diverso, si possa uscire dallo stallo e far emergere una soluzione.

IA e punto di vista

Nel rapporto tra IA e punto di vista, l’IA ha difficoltà — per la sua funzione attesa — ad “avere” da sé un punto di vista specifico. L’IA è un’esistenza da cui ci si aspetta che risponda a ogni domanda; per questa natura, occupa una posizione ampia e onnivalente, cioè una posizione “senza punto di vista”. A seconda della domanda può fissarsi automaticamente su un certo punto di vista, ma spesso finisce per rispondere in modo generico. Tuttavia, detto al contrario, proprio perché questa è la sua essenza, se le si assegna un punto di vista chiaro, ciò porta a un aumento della precisione e della concretezza del risultato.

Per esempio, la tecnica di specificare fin dall’inizio un ruolo o una posizione come “sei un marketer professionista” è una delle tecniche ben note, ampiamente usate fin dalle prime fasi del ingegneria dei prompt. Impostare un punto di vista rende più facile allineare cosa focalizzare, cosa prioritizzare, e con quale logica e registro linguistico costruire la risposta; e come conseguenza il risultato tende a soddisfare meglio le aspettative.

E, a ben vedere, dare direzione all’IA significa, in ultima analisi, darle un punto di vista. Esistono molti punti di vista: quello del campo, quello del capo, quello del cliente; quello del cliente del cliente (punto di vista concatenato); ancora più in generale quello del cittadino/consumatore nella vita quotidiana; quello del futuro, che guarda avanti, e così via. Quale punto di vista scegliere, in che ordine alternarli e fin dove approfondirli dipende dalla tua esperienza, dalle tue conoscenze e dalla tua visione del mondo. Proprio per questo, la capacità di padroneggiare l’IA non si affina solo con l’abilità operativa: si affina aumentando continuamente la gamma dei punti di vista che si possono assumere.

.jpg)

Intelligenza Artificiale e “punto di vista”

Punto di vista che crea valore: approccio centrato sulla persona, pensiero progettuale, sguardo d’insieme e di dettaglio

Parlando del nostro lavoro nel gruppo Hakuhodo DY, promuoviamo il concetto di «approccio centrato sulla persona nella vita quotidiana»: l’idea di costruire valore mettendosi dal punto di vista di chi vive. Non si tratta di considerare le persone semplicemente come «consumatori», ma come individui che, in una società sempre più diversificata, agiscono con autonomia e costruiscono i propri stili di vita. Da oltre trent’anni conduciamo ricerche dedicate e, sulla base di indagini meticolose, supportiamo le aziende clienti non solo con la logica aziendale o la correttezza funzionale, ma mettendo a fuoco il valore nel contesto della vita: che cosa viene scelto, che cosa dura, che cosa viene raccontato; che cosa le persone cercano di realizzare e come stanno cambiando. In questo senso è anche un esercizio di coltivazione del punto di vista: ripensare come un messaggio viene recepito, ricostruendone interpretazione e struttura in funzione del senso del tempo, delle abitudini e del linguaggio di chi lo riceve, e riposizionare la cornice di pensiero.

Allo stesso modo, una metodologia concreta che indica come coltivare il punto di vista è il design thinking (pensiero progettuale). Il design thinking è un schema di problem solving che, attraverso osservazione e dialogo, scopre bisogni latenti e genera soluzioni creative tramite iterazione; nel primo step, pone l’accento sul riformulare problemi e valore dal punto di vista dell’interessato tramite l’empatia. Qui non serve una semplice immedesimazione emotiva, ma un atteggiamento che, tramite osservazione e dialogo, afferri concretamente quali premesse guidano le decisioni dell’altro, che cosa lo preoccupa e che cosa vuole ottenere. Questo accumulo sostiene l’acquisizione del punto di vista.

Anche lo schema di pensiero strategico "sguardo d’insieme / sguardo di dettaglio" usato nelle società di consulenza è efficace come allenamento del punto di vista. Con uno sguardo d’insieme si osservano dall’alto i cambiamenti dell’ambiente esterno, la struttura complessiva, i vincoli, i rapporti causali e gli interessi degli portatori d’interesse; con uno sguardo di dettaglio si restringe il fuoco, e si traduce un’ipotesi in azioni e progettazione concrete. Da solo, nessuno dei due genera facilmente valore: il solo sguardo dall’alto resta nell’astrazione, e il solo dettaglio tende a cadere nell’ottimo locale. Nell’andata e ritorno, il pensiero si struttura in una forma implementabile.

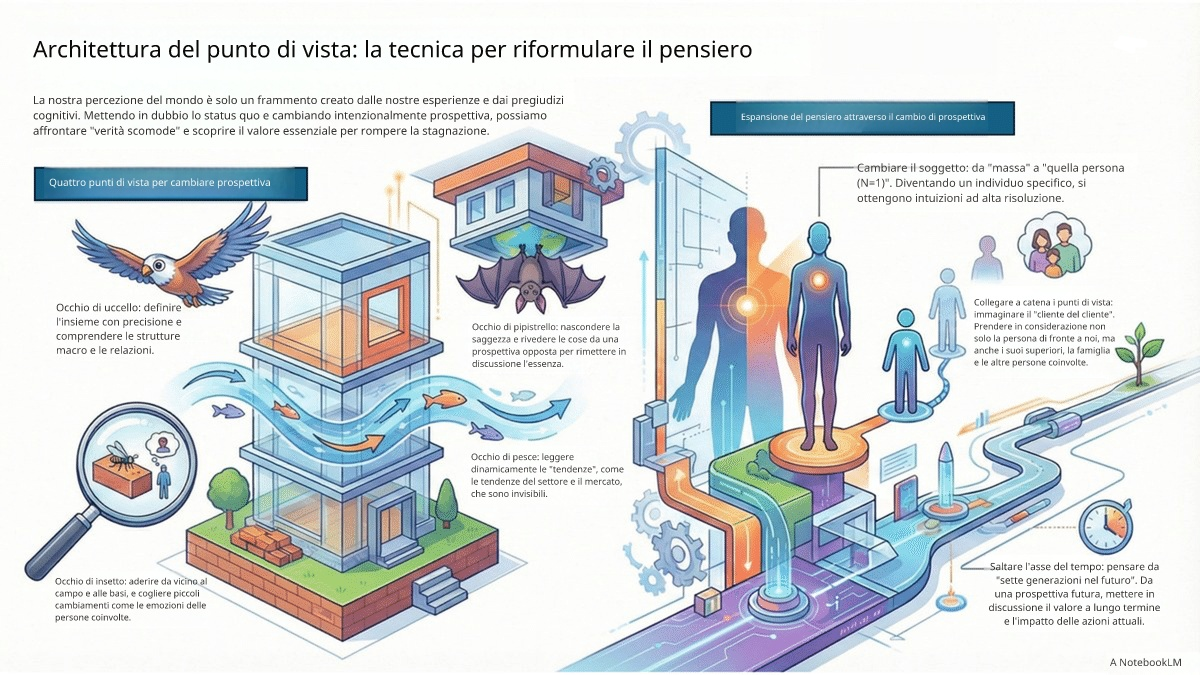

Architettura del punto di vista: cambiare punto di vista

Come cambio di punto di vista analogo allo "sguardo d’insieme / sguardo di dettaglio", si parla anche di «occhio dell’uccello» e «occhio dell’insetto». L’occhio dell’uccello è lo sguardo dall’alto che coglie struttura e relazioni; l’occhio dell’insetto aderisce al campo e al dettaglio, catturando micro-variazioni e sfumature emotive. A questi si può aggiungere l’occhio del pesce, che legge dinamicamente trend e flussi dell’epoca, come il corso di un fiume. E c’è anche l’«occhio del pipistrello»: una metafora del pensiero critico che, sfidando il senso comune, capovolge le cose e le osserva al contrario.

Nel marketing — e, più in generale, quando si vuole cambiare punto di vista — è molto importante mettersi dalla parte dell’individuo. Non si tratta di ragionare «per massa», ma di chiedersi: «quella persona cosa penserebbe?». Costruendo una persona estremamente concreta (un N=1), quasi come fosse un avatar, si aumenta la risoluzione dell’osservazione e si cercano intuizioni più profonde.

Nel business, inoltre, per riflettere a fondo sulle misure, è essenziale cambiare dal punto di vista del cliente diretto a quello del “cliente del cliente” (punto di vista concatenato). Per esempio, quando si fa sales nel B2B (tra aziende), si alza la qualità della proposta non solo considerando l’azienda cliente, ma anche il cliente che sta oltre (il cliente dell’azienda cliente) oppure le “persone” che saranno i clienti finali, guardando dalla loro prospettiva. E, per far passare più facilmente una proposta, il commerciale non deve avere solo il punto di vista dell’interlocutore nell’azienda cliente, ma anche quello del capo dell’interlocutore, immaginando la logica di approvazione e rifinendo i contenuti. Nel B2C (verso il consumatore), se il segmento di target è una casalinga si assume il punto di vista della famiglia; se il target sono i bambini, quello della madre; se sono anziani, quello dei nipoti — e così via — ampliando fino alle relazioni umane sullo sfondo che influenzano la decisione d’acquisto e le situazioni d’uso. Per esempio, la domanda “se io fossi il genitore di quella persona, consiglierei questo prodotto a mio figlio?” può portare a un giudizio etico.

Come cambio di punto di vista che amplia ulteriormente il pensiero, esiste anche la progettazione del futuro, o il metodo chiamato “approccio delle generazioni future”. È un approccio simile alla pianificazione a ritroso nella pianificazione strategica e al ragionamento abduttivo come metodo di pensiero: passando al punto di vista delle generazioni future, diventa possibile valutare e considerare con valori diversi l’osservazione attuale e le premesse, e ragionare in base a un’immagine stato desiderato. Per esempio, tra gli Irochesi dei Nativi Americani esiste l’insegnamento del principio delle “sette generazioni”: quando prendevano decisioni importanti, “pensavano mettendosi sette generazioni avanti” e, guardando il presente da quel punto di vista retrospettivo, riflettevano a fondo su come l’azione che stavano per compiere avrebbe influenzato la felicità delle generazioni, comprese quelle future.

Nella società contemporanea, questo approccio delle generazioni future è estremamente importante. Si amplia l’immaginazione, ci si immedesima nelle generazioni future e si guarda a noi, che siamo gli antenati. Così, invece di inseguire solo il profitto di breve periodo, si può naturalmente arrivare a pensare al valore che contribuisce in modo più essenziale e di lungo periodo alla società e alla comunità. Non solo guardare ai risultati trimestrali, ma avere un punto di vista che guarda al mondo tra 100 anni: è questo che porta a generare strategie sostenibili.

Architettura del punto di vista: la tecnica per cambiare punto di vista

Attraverso questi molteplici approcci si può avvicinare la realtà in modo multidimensionale e da più angolazioni; e una mobilità mentale che consente di cambiare in base alla situazione è fondamentale per costruire un punto di vista ricco. Illuminare i valori che io non vedo ma che altri vedono, e non fissare il punto di vista in una sola forma, ma portarlo in varie forme: questo si collega anche all’idea di pluralità / multiformità. Il modo in cui si acquisisce il punto di vista è la chiave che determina il valore quando si usa l’IA. Il punto di vista non è la quantità di conoscenza, ma la scelta di “da dove si guarda il mondo”; aumentare le opzioni di questa scelta cambia la qualità del pensiero e del lavoro quando si collabora con l’IA.

Digressione ③: «Earth from Above» (La Terra vista dall’alto)

La digressione continua, in relazione al “pensare in modo tridimensionale” e al “dare un punto di vista dall’alto”.

“Earth from Above” è un volume di 440 pagine con la raccolta di una “avventura aerea” in cui il fotografo Yann Arthus-Bertrand, nell’arco di circa 5 anni, ha volato attraverso cinque continenti e circa 60 paesi registrando la Terra dall’alto. Attraverso le varie fotografie si può provare la sensazione di sbirciare il mondo con uno sguardo dall’alto e tridimensionale. La distanza propria della fotografia aerea fa emergere profili di catene montuose, delta, campi agricoli e città come pattern quasi astratti; ma, allo stesso tempo, diventa inevitabile vedere le connessioni del mondo e le attività umane — i legami, la forza e la fragilità — incise lì dentro. “Earth from Above” si è sviluppato come progetto ecologico legato anche al supporto dell’ONU e dell’UNESCO, e diventa così un “dispositivo di punto di vista” che non finisce al semplice “bello”.

Ogni volta che si gira pagina, per esempio come la foresta a forma di cuore della Nuova Caledonia, c’è un momento in cui la Terra improvvisamente pulsa come un “essere vivente”: nella testa scatta un cambio, il pensiero si apre, e si può percepire lì il significato del fatto che natura e persone vivono. L’occasione di guardare insieme il battito della Terra e le tracce della vita permette anche di mettere per un attimo da parte il trambusto quotidiano e le decisioni di corto raggio, di fare sguardo d’insieme e recuperare la visione d’insieme; e richiama anche il valore di togliersi i preconcetti e riprendere le cose fuori dagli schemi.

Coltivare la creatività

Le “contromisure per pensare” per non cadere nel pensiero superficiale indotto dall’IA, e la “costruzione del punto di vista”. Dopo averle messe in pratica, che cosa diventa essenziale per noi? È se possediamo o meno la “creatività”.

Jeremy Utley, che alla Stanford University tiene corsi su design thinking e creatività e, in particolare negli ultimi anni, su come aumentare la creatività usando l’IA, descrive la creatività come “fare qualcosa che va oltre ciò che ti è venuto in mente per primo”.

In un’epoca in cui chiunque, per qualunque cosa, consulta normalmente l’IA, “la prima risposta prodotta dall’IA” è quasi equivalente a “ciò che ti è venuto in mente per primo”. Usare quella risposta così com’è difficilmente si può chiamare creatività: è solo l’inizio. Da lì, che cosa aggiungere, che cosa togliere, che cosa cambiare. Riformulare la domanda da un’altra angolazione, spostare il fuoco del valore, trovare un taglio che rompa la situazione portando vari punti di vista, e arrivare fino all’esecuzione. È questo il potere che viene richiesto. Questo è anche quanto ho detto nelle contromisure per “pensare”: in altre parole, è indispensabile acquisire la “creatività” come forza che consente di andare avanti.

E che cosa diventa importante per approfondire la creatività? È trovare il “significato”.

Roberto Verganti, professore del Politecnico di Milano che alla Harvard Business School insegna i processi di innovazione, nel suo libro ‘Overcrowded’ afferma che nella società contemporanea i problemi da risolvere e le idee per farlo traboccano ovunque. La diffusione dell’IA accelera ulteriormente questa tendenza.

Se chiedi all’IA, esce una risposta. Escono anche idee. Anzi, escono anche candidati di soluzioni; persino le domande che bisognerebbe impostare, te le propone in più varianti. In una modernità in cui tutto si ottiene facilmente e in modo eccessivo, ciò che serve non è un risultato più economico e più veloce. È un “nuovo significato” che non è mai esistito prima. Non solo l’IA: tutte le tecnologie dovrebbero essere usate originariamente per questo.

Non dovremmo continuare a cercare risposte “all’esterno” dell’informazione. Qui ciò che vogliamo recuperare è la soggettività dal nostro lato: che cosa riteniamo importante, dove vogliamo andare, che cosa vogliamo realizzare. Domandare a noi stessi quale nuovo significato nascerà da questo atto. Ciò che dovremmo scegliere non è cercare le risposte fuori da noi, ma guardare dentro di noi e far scaturire la volontà da lì: un modo di essere dall’interno verso l’esterno. Invece di usare così com’è l’informazione esterna o le risposte dell’IA, partire dal desiderio di capire come generare valore proprio perché siamo noi, trovare un “nuovo significato” e farne il punto di avvio per definire la direzione e mirare più lontano. Quel processo è il nucleo della creazione.

Il significato non è qualcosa di visibile. Anzi, il significato si forma in qualcosa che va oltre ciò che appare. Non sta sulla superficie di numeri o frasi, ma dimora nell’intento di fondo, nell’esperienza, nelle relazioni. Il significato non è nemmeno qualcosa che si chiude in questo istante: lega le vicende e gli accumuli del passato con le possibilità future che possono accadere, e si leva dentro il flusso del tempo. Leggere tra le righe dei dati, decifrare il contesto tra un punto e l’altro. Che cosa può fare questo pensiero per la società e per le diverse persone? Come verranno guardate, nel futuro, le conseguenze delle nostre azioni? Pensarlo, e pensare a ciò che si trasmette oltre le generazioni. Quanta parte di significato si riesce ad afferrare e a caricare dentro le cose: questo separerà la qualità del pensare e della creatività, e in definitiva la qualità del vivere.

“Acquisire la creatività” significa: la forza di tessere un nuovo significato

Conclusione

In questo articolo, prendendo come punto di partenza la questione del “pensiero superficiale indotto dall’IA”, ho organizzato contromisure per “pensare”, e da lì ho portato avanti il discorso verso la “costruzione del punto di vista” che sta a monte, e infine verso la “creatività” che dovrebbe esserne il centro.

Il fenomeno del pensiero superficiale indotto dall’IA non accade tanto perché l’IA è comoda, quanto perché, a causa della comodità, l’“entità che sta pensando” — cioè il “sé” stesso — scivola senza accorgersene verso l’esterno. Perciò, anche le contromisure non partono dal rifiutare l’IA, ma dal recuperare se stessi, o dal confermare la volontà di non smarrirsi. Far produrre più alternative e scegliere; tornare alle fonti primarie e verificare; caricare l’IA di lavoro e tirare fuori il proprio stimolo cognitivo; verificare con più IA. Tutto questo non è un atteggiamento orientato ad “avere la conclusione più in fretta”, ma un atteggiamento che dà importanza al processo per arrivare a qualcosa di migliore e a un modo di essere migliore.

Con la rapida evoluzione tecnologica dell’IA, siamo entrati in un’epoca in cui funzioni ed efficienza saturano facilmente, e ciò produce un pensiero superficiale indotto dall’IA. Quando pensiamo, creiamo o giudichiamo qualcosa, è proprio nel lavoro di assumere un punto di vista, trovare un significato e cercare di realizzarlo che la nostra creatività si solleva. In ultima analisi, ciò che viene messo in questione, più della correttezza, è dove risieda la soggettività che permette di affrontare un problema e andare avanti, e quale sia l’origine del significato.

L’architetto Antoni Gaudí disse: “L’originalità include il tornare all’origine”. Più grande diventa l’influenza dell’IA, più si espande, più forse dovremo tornare al nostro punto di partenza, stare in piedi con le nostre gambe, e avanzare da lì.

(scritto da Masaya Mori il 19 gennaio 2026, tradotto da Francesco Galgani il 23 febbraio 2026)