Articolo scritto da Fabio Chiusi, con licenza Creative Commons BY-NC-ND, pubblicato il 28 ottobre 2015 all'indirizzo:

http://www.valigiablu.it/freedom-net-censura-sorveglianza/

Come stanno le libertà online? A leggere la cronaca, anche solo delle scorse ore, molto male. Per prima cosa, l'attualità ci ha costretto a prendere atto del fallimento di due mobilitazioni per i diritti in Internet: la prima in Europa, per rimuovere le scappatoie legali che rendono il pacchetto UE sulla neutralità della rete inadatto a tutelare la neutralità della rete; la seconda negli Stati Uniti, contro una norma - la CISA - che con la scusa della cybersicurezza consente di trasferire più dati, e con maggiore facilità, alle agenzie di intelligence. Se non bastasse, il Senato francese ha appena approvato una norma - gemella della orribile legge sull'intelligence - che secondo Access "consente la sorveglianza di massa indiscriminata di milioni di individui, in Francia e all'estero, senza alcun meccanismo di supervisione indipendente o controllo giudiziario". È come se Edward Snowden non fosse mai esistito.

Ma come è possibile? Molto resta da capire di questi fallimenti - in India e Stati Uniti le proteste contro cattive norme sulla neutralità della rete avevano funzionato, e le proposte repressive sconfitte prima dell’approvazione tramite attivismo digitale vanno da SOPA/PIPA ad ACTA. Quello che invece è già tragicamente compreso da un pezzo, senza tuttavia cambi nulla o quasi, è il contesto complessivo in cui inserire queste continue regressioni dei diritti su Internet. Una tendenza consolidata, scrive Freedom House per l’ennesima volta nel suo rapporto annuale ‘Freedom of the Net’, giunto all’edizione 2015: "La libertà su Internet è diminuita a livello globale per il quinto anno consecutivo”, vi si legge infatti fin dall’incipit, “con più governi intenti a censurare informazioni di pubblico interesse e ad aumentare le richieste al settore privato di rimuovere contenuti offensivi".

I paesi considerati sono 65, per un totale dell'88% della popolazione connessa, e lo studio ha visto impegnato un team di oltre 70 ricercatori in tutto il mondo. Centrale, nel testo, è proprio il ruolo dell'attivismo online. Che incontra miriadi di ostacoli, come visto, ma che secondo l'organizzazione che ha redatto il rapporto - finanziato, tra gli altri, da Google, Facebook, Yahoo e Twitter - "è stato e rimane il motore del cambiamento in tutto il globo, in particolare nelle società in cui mancano diritti politici e libertà di stampa".

Guardando le statistiche proposte, tuttavia, viene da pensare che quel motore si sia inceppato. O, se non altro, che non disponga dei cavalli necessari a guidare la decisa inversione di tendenza che sarebbe stato lecito aspettarsi dopo le bombe da Pulitzer sganciate nel Datagate, e dopo la miriade di dibattiti che vi hanno fatto seguito - dalla "balcanizzazione" di Internet alla rinnovata attenzione per le prassi di sorveglianza in Russia e non solo.

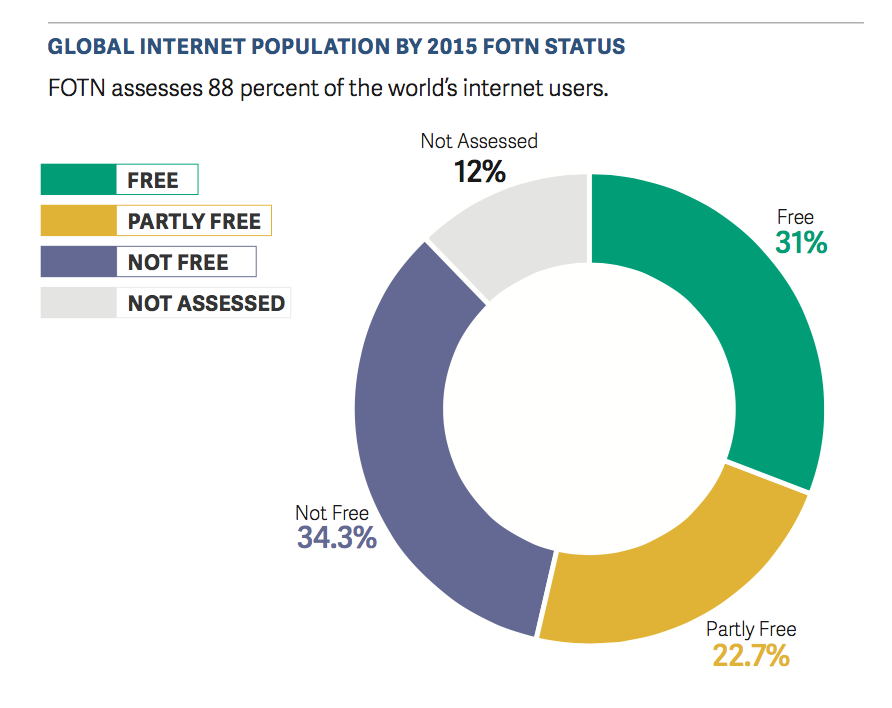

I dati sono impietosi. Il primo e più generale è che, della popolazione internettiana considerata, solo un terzo è pienamente libera:

Tradotto, significa che nell'anno considerato - da giugno 2014 a maggio 2015 - in 32 dei paesi studiati la traiettoria delle libertà online è negativa, con Francia (appunto), Libia e Ucraina in testa; e che solo in 15, invece, le libertà aumentano.

Significativa anche l'indicazione dei temi più censurati: tra i principali, le critiche al re, all’esercito o delle autorità governative (in 47 dei 65 paesi studiati), le denunce di corruzione e distrazione di fondi pubblici (28/65), l'opposizione politica in genere (una forma di censura "spesso molto efficace" che si è verificata in 23 paesi nell'ultimo anno) e la satira politica.

Ancora, e nonostante Snowden, anche “la sorveglianza è in crescita a livello globale” - grazie ai nuovi sistemi di controllo varati in Francia, Australia, Danimarca, Finlandia, e non solo:

“I governi di 14 paesi su 65 hanno approvato nuove leggi che aumentano la sorveglianza nel corso dell’ultimo anno”

In risposta, nota Freedom House, "diventano sempre più comuni i divieti per la crittografia e gli strumenti per l’anonimato, mentre i governi chiedono accesso alle comunicazioni tramite la previsione di backdoor che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza informatica di tutti”. Più gli utenti cercano di proteggersi, più gli stati sembrano considerarli alla pari di terroristi e criminali capaci unicamente di mettere in pericolo la sicurezza nazionale.

C'è poi un altro aspetto inquietante. Se, come lo scorso anno, i peggiori nemici del libero web restano Cina, Siria e Iran.

La nuova (ma non nuovissima, a dire il vero) tendenza individuata da Freedom House come caratteristica degli ultimi dodici mesi si applica anche ai paesi democratici: quando non censurano direttamente, è sufficiente per i governi obbligare i soggetti privati che mediano le nostre comunicazioni - i fornitori di servizi e contenuti - a farlo al posto loro.

Per questo le richieste di rimozione di contenuti sgraditi aumentano anno dopo anno: si tratta di spostare l’onere della censura dagli stati ai colossi web, vulnerabili a maggior ragione a causa della “recente proliferazione di norme repressive” che consentono ad autorità sempre più spregiudicate di emanare ultimatum - o rimuovi o ti chiudiamo, in stile Erdogan - alle piattaforme. Una questione che resta secondo il rapporto problematica anche per le politiche - come quella di Twitter - di censura selettiva, per singoli paesi (come visto recentemente per il caso di alcuni tweet visibili o meno a seconda di chi li twitta e da dove).

Ci sono tuttavia anche dei lati positivi - o meglio, meno negativi del solito. I paesi in cui le libertà regrediscono sono meno (32 invece di 36 nell'edizione 2014), e segnali incoraggianti si intravedono nell'approvazione dello USA Freedom Act (per correggere la sorveglianza dei metadati telefonici NSA), nel lavoro delle più alte Corti in Argentina e India - con sentenze che hanno impedito nuove norme repressive - ma vengono anche dall’uso dei social media per documentare le violazioni dei diritti umani in Arabia Saudita e, si legge, per contribuire a rafforzare la richiesta di liberazione dei blogger di Zone 9 in Etiopia.

Sforzi che fanno dire a Freedom House che “se la traiettoria complessiva per la libertà di Internet resta negativa, lo è stata meno degli anni precedenti”. La regressione di questi anni è reversibile, insomma - ammesso la battaglia sia combattuta davvero:

“Quello trascorso è stato un anno di consolidamento e adattamento delle restrizioni via Internet, piuttosto che di nuovi drammatici declini (nelle libertà online, ndr).

(...)

Che gli sforzi repressivi siano sostenibili nel lungo termine resta tutto da vedere”.

Se si pongono dei dubbi, tuttavia, non è per mere risposte tecnologiche (che pure sono indispensabili, dalla crittografia all'anonimato, e non a caso avversate dai governi di tutto il mondo) ma grazie all'ottenimento di risultati politici. Su questo, Freedom House è molto chiara: “i maggiori guadagni sono stati ottenuti tramite modifiche legislative e decisioni giudiziarie”, si legge nel rapporto, un segnale che “i paesi in cui ci sono reali dibattiti politici e un potere giudiziario indipendente hanno un chiaro vantaggio nella difesa della libertà di Internet sulle controparti autoritarie”.

Il problema è che ad aumentare sono anche incarcerazioni, minacce fisiche e violenze a chi esprima pensieri indesiderati online. Un dato purtroppo tutt'altro che inedito - il picco è stato raggiunto nella scorsa edizione, con arresti in 38 paesi - ma che vede oggi realizzarsi un inedito livello nelle punizioni e nella rappresaglie inflitte: in 7 paesi le pene inflitte per commenti online hanno superato i 7 anni di reclusione. La repressione non ha risparmiato nemmeno i giovanissimi: in Turchia un tredicenne è stato raggiunto in classe dalla polizia perché sospetto di aver “insultato” Erdogan su Facebook, per esempio. Ed è stata particolarmente evidente nel Medio Oriente, dove frustate, decapitazioni, ergastoli hanno ostacolato lo sviluppo di movimenti di protesta organizzati in rete come accaduto durante la “primavera araba”.

C'è infine un altro risultato degno di nota: la libertà di Internet non è garantita da una maggiore penetrazione della rete nel paese né da un incremento del PIL.

Mentre la ricchezza si traduce in genere in maggiore accesso, nessuna di queste due grandezze è un indicatore decisivo per quanto riguarda la libertà di espressione, la privacy o l’accesso all’informazione online.

E l'Italia? Se la cava piuttosto bene, figurando all'ottavo posto su 65, anche se con un punto in meno rispetto all'anno precedente. Tra gli sviluppi, sono degni di nota la predisposizione di una "Dichiarazione per i diritti in Internet" da parte dell'apposita Commissione della Camera, l'aumento - nonostante la sentenza della Corte di Giustizia UE in senso radicalmente opposto - dei termini della data retention (da 12 a 24 mesi) e l'approvazione delle norme antiterrorismo, incluse le blacklist contro i siti jihadisti. A parte un certo scetticismo sulla capacità del governo Renzi di soddisfare gli obiettivi dell'agenda digitale europea, il rapporto sembra promuovere il nostro paese.

Anche se una domanda è lecita: possibile le “violazioni dei diritti degli utenti” - che includono, secondo la metodologia proposta, “sorveglianza, privacy” e ripercussioni sulla libera espressione e le attività online, compresi i cyberattacchi - sommino a un punteggio di 13 per l’Italia e a uno di solo rispettivamente uno e tre punti superiore per USA e UK? E dove sarebbe l'analogo per l'Italia dell’infrastruttura di controllo globale di NSA e GCHQ? Il problema, già evidenziato nelle scorse edizioni, di un giudizio troppo generoso verso questi paesi alla luce di quanto emerso nel Datagate si ripropone anche quest'anno, inalterato nonostante le critiche.